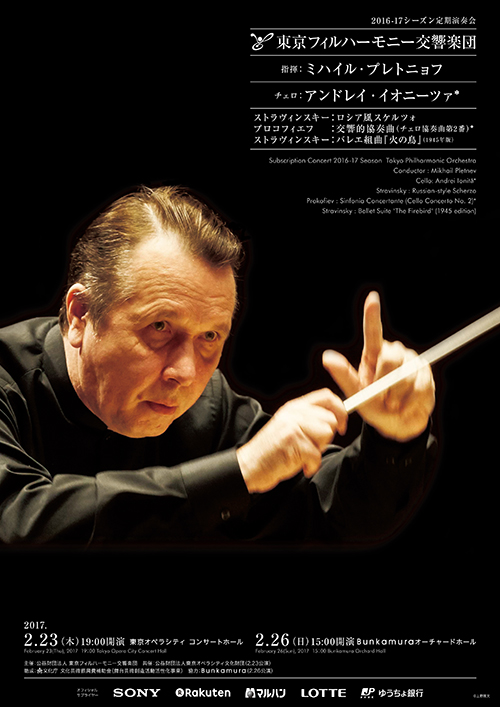

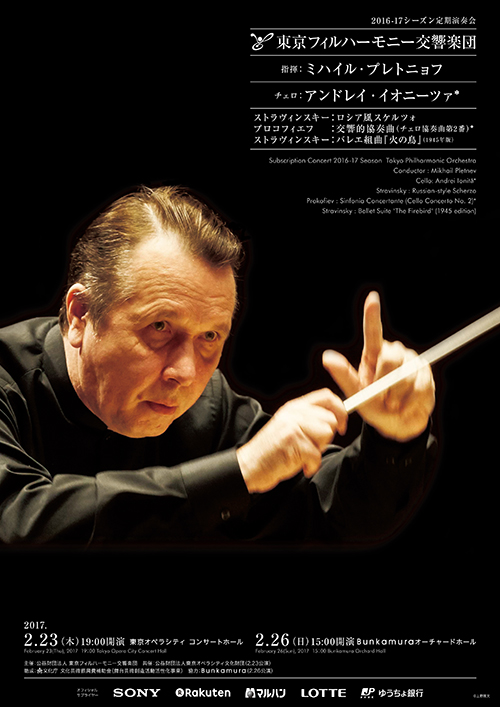

コンサート詳細情報

2017年2月26日(日)15:00開演(14:30開場)

Bunkamura オーチャードホール 座席表座席からの見え方

指揮:ミハイル・プレトニョフ

チェロ:アンドレイ・イオニーツァ*

(2015年チャイコフスキー国際コンクール第1位)

曲目 聴きどころはこちら

- ストラヴィンスキー/ロシア風スケルツォ

- プロコフィエフ/交響的協奏曲(チェロ協奏曲 第2番)*

- ストラヴィンスキー/バレエ組曲『火の鳥』(1945年版)

主催:公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団

助成:![]() 文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術創造活動活性化事業)

文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術創造活動活性化事業)

協力:Bunkamura

チケット料金(1回券)

| SS席 | S席 | A席 | B席 | C席 | |

|---|---|---|---|---|---|

| チケット料金 | ¥15,000 |

¥10,000 |

¥8,500 |

¥7,000 |

¥5,500 |

| 残席状況 | × | △ | △ | △ | △ |

※( )…東京フィルフレンズ料金(SS席は対象外)

○…余裕あり △…残りわずか ×…売切れ

1回券発売日

賛助会員・定期会員 2016年10月6日(木) |

東京フィルフレンズ 2016年10月15日(土) |

一般 2016年10月20日(木) |

チケット購入

その他の購入

- 東京フィルチケットサービス

- 03-5353-9522(平日10:00~18:00)

- Bunkamuraチケットセンター

- 03-3477-9999

- オンラインチケット

My Bunkamura - http://www.bunkamura.co.jp/mybunkamura/

- チケットぴあ【Pコード:311-169】

- 0570-02-9999

- ローソンチケット 【Lコード:31771】

- 0570-000-407

Bunkamura オーチャードホール

所在地 : 〒150-8507 東京都渋谷区道玄坂2-24-1

TEL : 03-3477-9111(代表)

公式ホームページ : http://www.bunkamura.co.jp

交通のご案内(渋谷東急本店隣り)

電車

JR山手線 渋谷駅 ハチ公口より 徒歩7分

東急東横線 / 東京メトロ銀座線 / 京王井の頭線 渋谷駅より 徒歩7分

東急田園都市線 / 東京メトロ半蔵門線・副都心線 渋谷駅 3a出口より 徒歩5分

京王井の頭線 神泉駅 北口より 徒歩7分

バス

無料のシティシャトル(循環バス)が、10:00?20:15の間に、12~15分間隔で運転しています。

Bunkamura最寄りの出発場所は東急本店1階正面口(クリスタルエレベーター脇)になります。

ぜひご利用ください。

ロシアの大地が育んだ「劇場文化」

ロシアの冬は長く厳しく、湖も森も凍てつく暗い季節に、人々にとって唯一の楽しみは劇場に集うことでした。芝居、オペラ、コンサート、バレエ、人形劇まで、まだ電気が発明されていなかった時代から、ロシアで「劇場文化」がこれほど豊かに育ったのは、陰気な季節に人々に娯楽を与える唯一の場所が劇場だったからなのです。300年近い歴史をもつ古い劇場も少なくない中、帝政時代もソ連時代もロシアの劇場はつねに公的援助を受けてきました。ロシアの劇場から世界へ飛び立つ歌手やバレエダンサーが多いのも、この国のシアトリカルな「土壌」の豊かさを物語っています。

東京フィル特別客演指揮者

ミハイル・プレトニョフ

マエストロ・プレトニョフが2月の定期演奏会で演奏するストラヴィンスキーの2曲は、チャイコフスキーが洗練の極致まで磨き上げたバレエ音楽をさらに進化させた20世紀の表現です。『ロシア風スケルツォ』は4分ほどの短い曲の中に、作曲家のユーモアと知性が詰まった行進曲風の作品。振付家のジョージ・バランシン(1904-1983)がこの曲に、10数人の女性ダンサーが登場するバレエを振り付けていますが、ストラヴィンスキーはバランシンのために小さなバレエ音楽をたくさん書いています。「イーゴリ・フョードロヴィチ(ストラヴィンスキーのこと)、ポルカが一曲必要なのですが、書いてくださいますか?」とバランシンが電話でたずねると「いいでしょう。ちょうど時間があるからね。誰のためのポルカだい?」と答え、サーカスの象のためのポルカまで書いたといいます。

初演から熱狂的に支持されたストラヴィンスキー『火の鳥』

イーゴリ・ストラヴィンスキー

(1882-1971)

『火の鳥』はロシアの伝説的興行主ディアギレフ(1872-1929)がバレエ・リュス(1909年から1929年まで存在したディアギレフ主宰の伝説のバレエ団)のパリ公演のために若きストラヴィンスキーに依頼したバレエ音楽。1910年の初演では熱狂的な賛辞を受け、28歳のストラヴィンスキーは一躍時の人となります。バレエ音楽の抜粋からオーケストラ用の組曲が書かれ1911年、1919年、1945年版の中でも最も長いデラックス・ヴァージョンが今回は演奏されます。魔王にとらわれた王女と彼女に恋をした王子が、火の鳥の助けによって救われるという、ロシアの伝説が音楽の着想の源になっており、マエストロ・プレトニョフが2015年に指揮をした演奏会形式『不死身のカッシェイ』と少し似たところがあります。オーケストラがロシアの極彩色のパノラマを見せてくれるでしょう。

新鋭チェリスト、アンドレイ・イオニーツァが東京フィルと初共演

アンドレイ・イオニーツァ

©Thomas von Wittich

ストラヴィンスキーの間に演奏されるプロコフィエフの『交響的協奏曲(チェロ協奏曲第2番)』は、名チェリスト、ロストロポーヴィチの協力で完成したコンチェルトで、1番にはない抒情性、ユーモアと演劇性があり、作曲者の晩年のノスタルジックな味わいも加味されています。ストラヴィンスキーのバレエ音楽と並べて演奏されると、プロコフィエフの名作バレエ音楽『シンデレラ』を思い出さずにはいられません。2015年のチャイコフスキー国際コンクールのチェロ部門で1位を獲得し、2016年10月の来日リサイタルでは驚くべき音楽性と成熟した人間性を表現したアンドレイ・イオニーツァが東京フィルと初共演。濃密なコンチェルトを聴かせてくれるはずです。

2月定期演奏会 聴きどころ 文:小田島久恵(音楽ライター)

音楽の深遠を知り尽くし、無限の優しさで聴衆に幸福感を与えてくれるプレトニョフ

プレトニョフが東京フィルの特別客演指揮者となったのは2015年4月。2年足らずで、最早オーケストラとは切っても切れない固い絆を結ぶマエストロとなった。昨年10月にはリムスキー・コルサコフの隠れた名作オペラ『不死身のカッシェイ』を演奏会形式でおこない、今年4月にはグリーグの『ペール・ギュント』を定期演奏会に乗せた。この声楽つきの二つの公演でプレトニョフが見せた情熱とオーケストラへの信頼は、驚くべきものだった。ロシアの劇場をそのまま日本に連れてきたようでもあったし、どこか懐かしく親しみを感じる世界でもあった。

東京フィルのメンバーが長年にわたり精魂こめて作り上げてきた濃密で温かい響きと、プレトニョフの音楽哲学とは、とても近いところにある。まるで、お互いに出会うことを待っていたような相性の良さなのだ。指揮者とオーケストラの僥倖とはこのようなことを言うのだろう。

ピアニストとしてのキャリアも本格的に復活し、現在のプレトニョフは音楽家としてまたとない充実期を迎えている。2017年2月の演奏会は、マエストロ本領発揮のロシア・プログラムで、ストラヴィンスキーとプロコフィエフのシンフォニックな名曲を聴かせてくれる。

プロコフィエフの『交響的協奏曲(チェロ協奏曲第2番)』のソリストとしてプレトニョフに選ばれたのは、2015年のチャイコフスキー国際音楽コンクールの覇者、アンドレイ・イオニーツァ。22歳の若さである。音楽の深遠を知り尽くし、無限の優しさで聴衆に幸福感を与えてくれるプレトニョフが、どんな新しい境地を見せるのか…それにこたえるオーケストラの反応も楽しみだ。

文:小田島久恵(音楽ライター)

小田島 久恵(おだしま・ひさえ/音楽ライター)

音楽ライター。クラシックを中心にオペラ、演劇、ダンス、映画に関する評論を執筆。歌手、ピアニスト、指揮者、オペラ演出家へのインタビュー多数。オペラの中のアンチ・フェミニズムを読み解いた著作『オペラティック! 女子的オペラ鑑賞のすすめ』(フィルムアート社)を2012年に発表。趣味はピアノ演奏とパワーストーン蒐集。東京とその近辺で催されている国内外のオーケストラ、オペラ、リサイタルやマスタークラスには可能な限り足を運ぶのがポリシー。